“电影语言的秘密”专题讲座

11月26日上午8时40分,李华老师于主教学楼C202开展“电影语言的秘密”专题讲座。

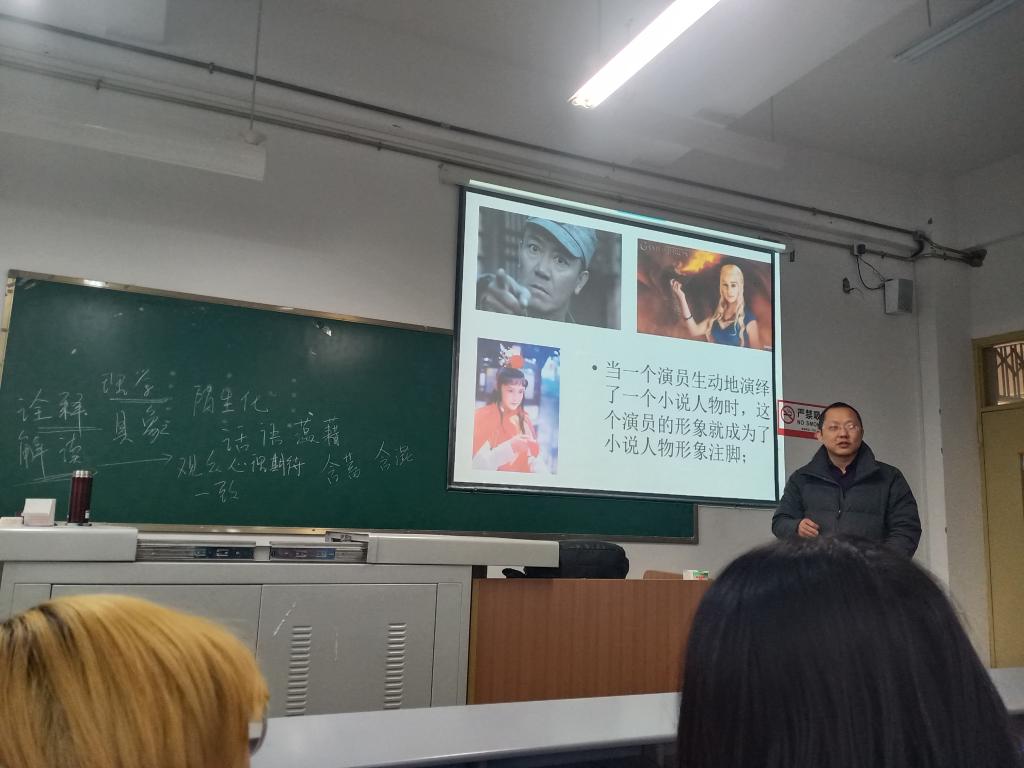

“文学与电影最大的区别是什么? ”李华老师以提问的方式开场。指出电影是用画面表达意义,画面是具象的,无需观众想象其中的人物及场景画面。李老师以张一山饰演的《鹿鼎记》中韦小宝的形象为例,这类经典作品已经被许多导演和演员进行过不一样的诠释,周星驰、陈小春等演员的韦小宝早已深入人心,观众形成了共同的心理预期,影视作品对受众“迎合”与文学作品有很大不同。文字是一种抽象的表达,需要读者主动参与文本,共同完成形象与意义的生成,“比如瓜子脸,柳叶眉,还有什么樱桃小嘴都是没有具体形象的,不可能说一个人真的脸和瓜子一样,嘴唇和樱桃、车厘子一样嘛。”李华老师通过形象的例子进行讲解,在场同学被逗笑了,“你想像一下如果一个人真的长得像瓜子和车厘子,也太好笑了。”汉语言文学106班的刘艺柯表示老师的比喻很生动。其实是读者在阅读过程中常将生活经验与文字表达相结合,在脑海中生成不具体的形象。

李华老师指出文字是具有多义性的,以文字为主要形式的文字作品是努力制造意义的不确定性。以《琵琶行》中对琵琶女演奏前的描述“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”为例,读者并未听到声音,却已经对琵琶女高超的演奏技巧有了认识,创造出超越现实的理想世界。而以声画为主的电影作品则正好相反,电影是要努力消除意义的不确定性;观众看电影的主要目的具有指向性,李华老师解释道“在电影院看电影的时候,主要的目的就是放松,因此电影最重要的就是要让观众看得懂。”电影是需要迎合观众需求的。

“如何解释诗与远方这四个字?”李华老师提出一个被忽略很久的问题,许多人向往“诗与远方”的生活,可能也并不知道它具体代表什么意思。李华老师作出解释:“其实是一种诗意的,高于生活的、现实的理想状态。文字通过留白激发画面感,使读者参与到文学形象的生产中来;”刘艺柯谈到“之前天天看到好多人都发什么'诗与远方,等着我去流浪',看起来太非主流了,其实他们很多人都不知道具体表达的是什么意思。被李华老师这么一解释,我觉得它也没有那么非主流了。”

《射雕英雄传》搬到荧幕后,读过原著的观众会将自己心中主人公的形象与剧中人物不自觉作对比,而看过剧中导演及演员对人物的诠释后再读原著,剧中演员的形象会影响读者对书中人物的想象,书中角色被具象化。《西游记》原著中的孙悟空与六小龄童所诠释的剧版孙悟空有许多不同之处,原著中孙悟空是更有野性的、更嗜血暴戾的,而六小龄童版本的孙悟空则是被美化后的。李华老师强调:“影视作品只是导演和演员对原著的一种解读和诠释,和读者和观众的心理预期有差异很正常,影视作品并非需要还原原著,能与观众心里期待保持大体一致就已经是很成功的作品了。”文学与电影表达手段的差异决定了二者不可相互替代。

李华老师指出文字的抽象性给读者解读文学作品留下很大空间,“一千个读者就有一千个哈姆雷特”也表明文学是允许被误读的,而电影则不能任由观众的联想天马行空。李华老师以“抗日神剧”为例,抗日神剧大多以“雷人”出名,观众对这类作品很难喜欢起来,观看讲座的同学也吐槽最近被湖南卫视下架的抗日神剧《雷霆战将》,它的内核其实是偶像剧、言情剧,却披着历史剧的外衣。而美国以二战为主题的电影《拯救大兵瑞恩》其实也很“神”,其中六个人拯救一个人的情节也经不起推敲,“谁的命不是命?”这个问题也引发了同学们的思考,每个人生命的价值并没有不同。可见其他国家的战争片也有“神”的一面,那中国的“抗日神剧”又为何引起群嘲?李老师指出原因:国人的爱国主义价值观很正,抗日神剧讲抗战的内核偷换为偶像剧等形式,与受众关于这段历史的正统历史观发生严重冲突。可见影视作品不能完全脱离事实经验。

讲座尾声,李华老师做出总结: 拍电影最重要的技巧就是用具体的画面来限制意义,使电影能够打动观众,满足观众的观影期待。一个半小时的讲座全程高能,汉语言文学201班的曹艺有些不舍“这次讲座真的很精彩,本来我是有课的,但是我对电影语言这方面的东西特别感兴趣。李华老师也是我的新闻课老师,我非常想要来参加这个讲座,今天是请假过来的,看完之后我只想说:太值了!一些以前迷迷糊糊的概念清晰了不少。”

上午10时10分,本次讲座圆满结束。

联系电话:028-61565368 学校地址:成都市金堂县学府大道278号 邮 编:610401

Copyright © 2022 成都文理学院 蜀ICP备11012699号-1